中国語検定とHSKどちらを受験すべき?

中国語検定とHSKのどちらを受験すべきか迷うことはありませんか。中国語の先生に勧められたから、中国への留学に必要だから、と皆さんどちらを受験するか決めるときに色んな理由があると思います。しかし、中国語学習者にとって自分の実力をはかりたい、試験の勉強をすることでさらに中国語能力を高めたいという人など、どちらを受験すればいいか迷うこともあると思います。今回は様々な角度から比較し、自分の目的にあった受験方法をご提案します!

合わせてチェックしたいおすすめ記事

もくじ

1、中検とHSKって何?

①中検(中国語検定試験)

②HSK(中国語標準試験)

2、新設されたHSK7級~9級について

①7級~9級の概要

②出題内容の紹介

③7級~9級の日本での認知度について

3、中検とHSKの比較

①試験の概要や目的の比較

②試験レベルと認定基準の比較

③出題単語数の比較

④受験料の比較

⑤試験問題内容の比較

4、中検とHSKどちらを受けるべき

①中検とHSKどちらを受験すべき?

②HSK1級~6級を取得して

③中検準1級以上を取得して

5、まとめ

1、中検とHSKって何?

①中検(中国語検定試験)

中国語検定(中検)とは、一般財団法人日本中国語検定協会が実施する中国語の試験のことです。中検1級合格者は、日本での通訳案内士の筆記試験が免除となるため、中国語を母語とする人が中国語検定1級を受験することもあるようです。設問は日本語です。レベル分けは、「準4級」 「4級」「3級」「2級」「準1級」「1級」の6つがあります。日本で中国語を用いて仕事をしている人、日本での就職に役立てるために、高校生や大学生なども受験するようです。ちなみに、中国語検定1級のレベルは非常に高く、合格率は10%前後です。(中国語検定のHPはこちら)

②HSK(中国語標準試験)

中国語の資格で中検以外によく知られているのが、HSK(中国語標準試験)という試験です。教育部中外语言交流合作中心が主催している試験となります。主催が中国の機関というところが中検と大きく違いますね。試験の設問はすべて中国語です。HSKの特徴として、世界各国で受験が可能ということもあげられます。世界875か所以上、118の国と地域で実施されているようです。中国の大学に留学予定のある人や、中国企業に就職したい人、駐在経験のある人がよく受験するようです。また、以前はHSKの試験は1級が一番低いレベル、2級、3級、4級、5級、6級までありましたが、近年新しい級が開設され、1~6級に加えて、7級、8級、9級ができました。これまでの6級以上のレベルの上級レベルが7級以上になります。(HSK公式ホームページ日本版はこちら)(HSK公式ホームページ中国版はこちら※日本版とは全く違うホームページになります)

2、新設されたHSKの7級~9級について

①7級~9級の概要

新しく開設されたHSK7級、8級、9級についてもう少し詳しく説明します。HSKの詳細が掲載されている「中文考试服务网(https://www.chinesetest.cn/)」では、以下のように7級~9級が紹介されています。

| HSKのレベル7~9は、第二言語学習者として高いレベルにある人向けの試験です。中国に留学する修士課程の学生や、各国の中国語を専攻する学生、中国語を活かした学術研究、ビジネス、文化、科学技術での交流を仕事とする者を対象にしています。生活だけでなく学術研究などの分野における複雑な話題について、中国語を用いて、規範的かつ適切な社会コミュニケーション能力を重点的に試験します。HSKレベル7~9に合格した受験生は、多様なテーマとジャンルの複雑な言語資料を理解し、レベルの高い交流と討論ができることとなります。 |

つまり、専門的な中国語も試験範囲として出題され、中国語でのコミュニケーションが通訳レベルで円滑にできる人向けの試験のようです。具体的な日程、受験料などは、以下となります。

| 日本で試験日程:5月と11月の2回 受験料:22,300円 試験時間:210分 試験内容:リスニング、リーディング、ライティング、翻訳、口語 出題単語数:11000単語程度 |

②出題内容の紹介

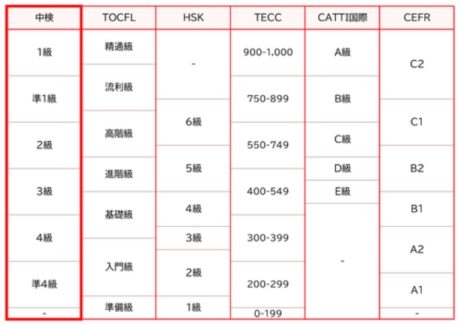

出題問題は以下のように表記されています。「听力(リスニング)」「阅读(リーディング)」「写作(ライティング)」「翻译(翻訳)」「口语(会話・コミュニケーション、スピーキング)」に分かれており、全部で98問、210分となります。

〇「听力(リスニング)」40問

新聞記事、商談、討論、インタビュー、講演、ドキュメンタリー、会議、発表などの内容。

〇「阅读(リーディング)」47問

新聞報道、科学、調査報告、学術文献、中国文化、中国概況などの内容。

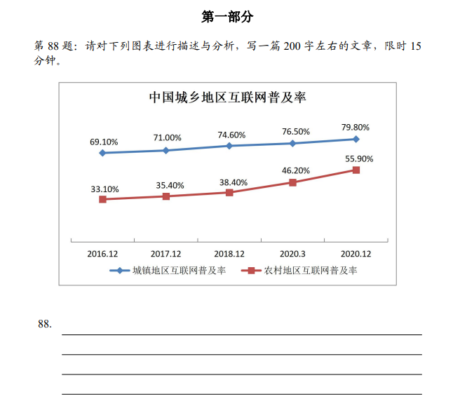

〇「写作(ライティング)」2問

説明と分析のグラフ、与えられた話題に基づいて自分の考えを論証する。

〇「翻译(翻訳)」4問

説明文、叙述文、討論文など異なるジャンルの外国語資料を中国語に翻訳または通訳する。

〇「口语(会話・コミュニケーション、スピーキング)」5問

応用文、叙述文、討論文などの資料について自分の意見を伝えるよう記入する。

③7級~9級の日本での認知度について

HSK6級までに比べると、書いて回答する問題が多くなりました。受験者のもつ中国語能力を正確に判断される印象がありますね。ただし、中検準1級や1級に比べると、日本でまだあまり認知されていないことがあるかもしれません。どこまで認知されていて、どこまで活用できるのか疑問が残るところです。HSKは2010年に大幅な変更があり、それまで11級のレベル分けをしていたのが、1~6級にまとめられました。そして2022年から試験的にさらなる変更が追加され、この6級以上のレベルの7級~9級が設けられました。ですので、このように資格の級自体に変更があるとなると、中検現在のHSK7級~9級は、中国語能力を求めていない日本の一般企業などではなかなか認知度が低いかもしれませんね。ですので、以下中検とHSKを比較していきますが、まずはこれまで通りHSK6級までを比較してみることにします。

3、中検とHSKの比較

①試験の概要や目的の比較

中国語検定

中検は、中国語学習者の知識を問う問題が多いように思います。また、級のレベルが上がるにつれて、出題範囲に「訳す」ことも加わってきます。中国語から日本語、日本語から中国語への翻訳も出てきます。

合格基準は、各級により基準比率が設けられており、到達すると合格となり資格を取得できます。例えば、中検1級の場合はリスニングと筆記ともに85%の正答率が必要。合格か不合格かで判断されます。

HSK(※主に1級~6級)

HSK(※1級~6級)は、より実用的な内容の問題が多いように思います。HSKのHPからの抜粋によると、「あらゆるレベルの学習者に対応できるよう、試験難易度の幅を広げ、各段階での学習者のニーズを満たすことを目指しました。また、単なる言語知識の測定ではなく、受験生が中国語を運用し、実際にコミュニケーションを行う能力を測定・評価することを目的としています。」「中国語によるコミュニケーション能力の測定を第一の目的とした実用的な中国語検定です。そのため、中国での実際のコミュニケーションで使用する会話形式の問題や、リスニング、スピーキング能力の測定に重点をおいた試験となっています。」

採点により基準点に達していた場合は、各級の資格を取得できます。合否だけの判定ではなく自身の得点を確認できます。例えば、HSK6級の場合は合計300点のうち180点以上で判定されます。

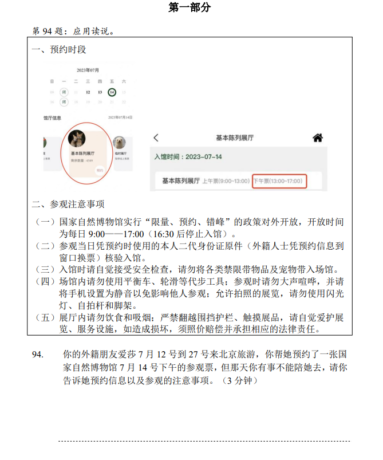

②試験レベルと認定基準の比較

中検とHSKのレベル分けには大きな違いがありますので、注意をしましょう。中検3級がHSK4級~5級、中検準1級がHSK6級のさらに点数が高い位置と一緒になります。HSKに7級~9級ができましたが、それが中国語検定準1級と1級レベルと一致しているかは資料がありませんが、試験ではレベルが高くなるにつれ、試験の出題内容も変わってくるため、一概にその2つが一致しているかは不明です。難易度としては、中検1級の合格率はかなり低く、HSKは自分の取得した点数によって7級~9級に分けられるため、中検1級に合格する方が難易度は高いと思われます。

以下、中検とHSKの認定基準となります。中検はピンインや単語の意味などを正確に理解し、基本的な知識を身につけ、さらに、「実務」というのは、高度な読解力や表現力、複雑な中国語や日本語 (あいさつ、講演、会議、会談など)の翻訳・通訳ができることを意味しています。中検は基準として、基礎の徹底と、語彙力の習得と、翻訳・通訳に従事しうる能力を求めていると思います。HSKは、基準としてコミュニケーションや実用的な内容を重視しているように思います。ですので、新聞、雑誌、テレビの中国語が理解できることや、情報を読み取り、自分の意見をスムーズに表現する能力が求められているのではないでしょうか。

| 中語語検定 | レベル | HSK | レベル |

|---|---|---|---|

| 1級 | 高いレベルで中国語を駆使しうる能力が保証されている。 | ー | ー |

| 準1級 | 実務に即従事しうる能力が保証されている。 | 6級 | 情報をスムーズに読み聞き、自分の見解を流暢に表現することができる。 |

| 2級 | 実務能力の基礎づくりが完成している。 | 5級 | 新聞、雑誌、テレビや映画が理解でき、比較的整ったスピーチを行うことができる。 |

| 3級 | 基本的な文章を読み,書くことができること。簡単な日常会話ができる。 | 4級 | 広範囲の話題について会話ができ、中国人と比較的流暢に会話できる。 |

| 4級 | 平易な中国語を聞き,話すことができる。 | 3級 | 生活・学習・仕事などの場面で基本的なコミュニケーションをとることができる。 |

| 準4級 | 学習を進めていくうえでの基礎的知識を身につけている。 | 2級 | 中国語を用いた簡単な日常会話を行うことができる。 |

| ー | ー | 1級 | 中国語の非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用できる。 |

③出題単語数の比較

以下の表からわかるように、単語数として言えば、中検2級やHSK6級まではあまり違いはありませんが、それ以上になると中検準1級からググっと単語数が増えますね。それだけの単語を覚えなくてはなりませんので、中検準1級以上はより知識が問われることになります。特に中検1級に関しては明確な単語数の記載がないためどこからどのような単語が出題されるかも分かりません。

| 中語語検定 | 単語数 | HSK | 単語数 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 幅広く | ー | ー |

| 準1級 | 7000~9000 | ー | ー |

| 2級 | 3000~5000 | 6級 | 5000 |

| 3級 | 2000 | 5級 | 2500 |

| 4級 | 1000 | 4級 | 1200 |

| 準4級 | 500 | 3級 | 600 |

| ー | ー | 2級 | 300 |

| ー | ー | 1級 | 150 |

④受験料の比較

以下、中検とHSKの値段になります。HSKのほうがレベルに応じて少し高いようですね。HSKの7級~9級は2万円を超えますので、しっかり勉強してから受験しないとお金がもったいないですね。

| 中語語検定 | 値段 | HSK | 値段 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 13,800円 | ー | ー |

| 準1級 | 11,800円 | 6級 | 11,550円 |

| 2級 | 8,800円 | 5級 | 9,900円 |

| 3級 | 6,800円 | 4級 | 7,920円 |

| 4級 | 5,800円 | 3級 | 6,600円 |

| 準4級 | 3,800円 | 2級 | 5,060円 |

| ー | ー | 1級 | 3,850円 |

⑤試験問題内容の比較

中検は、問題数が少なく、1つの問題の配点が高いです。特徴としては、問題数がすくなく、出題範囲の単語数が多く、そして翻訳の問題があるということです。また、ピンインの問題も出題されますので、単語の正確な発音を覚えておく必要があります。HSKと比べて長文読解の問題数がかなり少なく、例えば準1級では大問1の長文の問題も穴埋め問題がほとんどで、長文を読解して解くような問題は少ないです。準1級ではそれだけが長文の問題ですので、残りの問題は類語を問う問題や単語や文法の穴埋め問題となります。やはり、出題単語数が多く語彙力や四字熟語などの知識を正確に問う問題が多いようです。

| 中語語検定 | 内容 |

|---|---|

| 1級 | リスニング :文書の内容を問う問題10問と聞き取り記述問題 筆記28問:長文複合問題、穴埋め、類語 日本語訳問題 作文2問:長文 |

| 準1級 | リスニング:文書の内容を問う問題10問と聞き取り記述問題 筆記28問:長文複合問題、穴埋め、類語 日本語訳問題 作文3問:ニュースなどのような文章、説明文 |

| 2級 | リスニング20問:発話の内容を問う問題、会話の続き、文書の内容を問う問題 筆記30問:読解、正誤問題、類語、穴埋め 日本語訳問題 作文5問:ビジネスの場などで使用される口語、説明文 |

| 3級 | リスニング20問:会話の返答、会話や文章の内容を問う問題 筆記36問:ピンイン、単語穴埋め、正誤問題、語順、読解 作文5問:短文 |

| 4級 | リスニング20問:会話の返答、会話や文章の内容を問う問題 筆記36問:ピンイン、単語穴埋め、正誤問題、語順、読解 作文5問:短文 |

| 準4級 | リスニング15問:ピンイン、曜日や疑問詞などの基本的は語句 筆記20問:ピンイン、語順、穴埋め、中国語記述 |

HSKは、問題数が多く、5級までは比較的答えやすい問題形式となっています。例えば、作文は単語がすでに与えられていたりします。長文読解の問題数が多く、漢字圏である日本人には有利な試験でもあると思います。また、文章全体から考える単語の穴埋め問題もあります。中検と比べると文章から問題を解く、会話やコミュニケーションの内容が多いように思います。

| HSK | 内容 |

|---|---|

| 6級 | リスニング50問 :会話や短文の内容を問う問題 読解50問:間違った短文の正誤問題、穴埋め問題、長文読解問題 作文1問:与えられた文章の要約(要約しているときは文章を見返すことはできない) |

| 5級 | リスニング45問:会話や短文の内容を問う問題 読解45問:穴埋め問題、短文の内容を問う問題(読解)、長文読解問題 作文9問:単語並べ替え作文、与えられた単語や写真から自由作文 |

| 4級 | リスニング45問:短文一致問題、会話や短文の内容を問う問題 読解40問:穴埋め問題、短文の並べ替え、短文の内容を問う問題(読解) 作文15問:単語並べ替え作文、与えられた写真と単語から自由作文(短文) |

| 3級 | リスニング40問:短文と写真の一致正誤問題、会話の返答、会話や文章の内容を問う問題 読解30問:2つの短文の一致正誤問題、穴埋め問題、短文の内容を問う問題(読解) 作文10問:単語並べ替え作文、穴埋め作文 |

| 2級 | リスニング35問:短文と写真の一致正誤問題、会話や文章の内容を問う問題 読解30問:短文と写真の一致正誤問題、穴埋め問題、2つの短文の一致正誤問題 |

| 1級 | リスニング20問:短文と写真の一致正誤問題、会話の返答 読解20問:単語と写真の一致正誤問題、返答正誤問題、穴埋め問題 |

4、中検とHSKどちらを受けるべき

①中検とHSKどちらを受験すべき?

以上、中検とHSKを比較してきましたが、中国語学習者にとってそれぞれの場合により、どちらを受験すればいいのか気になりますよね。結論から言うと、

| 中国語学習者は6級まではHSKを受験し、それ以上のレベルを取得したいもしくは学習したい場合は中検準1級や1級を受験することをお勧めします。 |

HSKは実用的な中国語の運用能力をはかるため、そのような勉強をしていくことになります。また、HSKは日本だけでなく世界で通用する試験ですので、中国に留学したい、中国語を使って中国人と交流したい、旅行をするときに役立てたいなど、より自分のやりたいことに向けて実用的な勉強ができ、活用の範囲も広がります。そして、HSKの合格基準は比較的低くHSK6級も6割とれば合格となります。HSKは全国で毎月のように試験が実施されており、試験を受けやすいというのも一つの理由かと思います。ただし、7級以降は日本ではそれほど認知度は高くなく、試験の回数もまだまだ少ないため、HSK6級以上のレベルを身につけたい場合には、中検の準1級を勉強して合格したほうが中国語上級者としてみなされるように思います。

中検も日本での就職などには使えます。ただし、HSKに比べると覚えている単語の語彙数により解ける問題とそうでない問題があり、知識量にかかっている問題もあります。(中検1級は中国人でも知らない人がいるほどの極めて専門的な言葉が問題として出題されることもあり、難易度は中国語試験の中でもマックスです。受験者も、中国人が資格取得のために受験していたり、日中の専門的な通訳者を目指す日本人や、小さい頃から中国語に慣れ親しんできた日本人が受験します。日本人で中検1級を目指して勉強することが中国語能力を総合的に向上させることができるかは少し疑問が残ります)。中検準1級は、HSK6級以上のレベルの問題が出題されます。出題単語数も多く、合格基準の比率も75%と高く、中国語を正確に書くことができないと合格しないので、合格までの道のりは厳しいかもしれませんが、中上級者にとってみれば、準1級の勉強は上級者を目指すために、そして中国語能力をさらにのばすために良い勉強となります。準1級を受験し、さらに高いレベルを目指したい人は中検1級の受験はよいと思います。

②HSK1級~HSK6級を取得して

HSKでは、実用的な中国語の運用能力をはかることができます。ですので、以下のような人におすすめです。HSKを取得して様々なことにチャレンジし、資格を活かした幅広い活動をすることができます。

| ☑中国語の資格を履歴書に書いてアピールしたい人(中検も有効) ☑中国語の勉強歴があることをアピールしたい人(中検も有効) ☑中国の大学に留学したい人(HSK4級か5級が必要、まれに6級) ☑通訳案内士を受験したい人(筆記試験が免除になる※HSK6級の取得者) ☑日本の一般企業でメールの読み書きなど中級レベルの中国語を活かして仕事がしたい人 ☑中国に今後駐在員として赴任する予定のある人 ☑日本にある中国企業や中国にある中国企業もしくは日本企業に就職を希望している人 ☑中国語を活かして日本だけでなく世界で働きたい(HSKは世界各国で使える有効な資格) |

※ただし、中検は日本では有効な資格でもありますので、例えば高校生が大学推薦のためにアピールしたい、就職活動で履歴書に書いてアピールしたいなど、HSKと同様に資格アピールとして使用できると思います。

③中検準1級以上を取得して

中検も、もちろん日本での就職などに役立て入ることができますが、HSKと比べてより中国語知識のレベルをはかる試験のように思います。HSK6級までを取得したあとは、中検準1級を勉強し、専門的な知識を身につけ、HSK6級からより高いレベルで中国語を活用したい人におすすめです。

| ☑中国語が中級以上から伸び悩んでおり、自分のレベルをもっと上げたい人 ☑自身の中国語翻訳・通訳レベルを確認したい人 ☑専門的な知識が必要な高度な通訳者・翻訳者を目指したい人 ☑日本の企業で高いビジネスレベルの中国語を必要とする会議や電話でのやりとりなど中国語能力を充分に発揮して働きたい人 |

5、まとめ

これまで、中検とHSKを比較しながら、どちらを受験すべきかをご提案してきました。中国語学習者にとって、なぜ中国語を勉強しているのかその理由により、中検を受けるのか、HSKを受けるのか分かれてくると思いますが、基本的にはHSKを受験して自分の中国語力をはかるのかよいかと思います。ですが、特に中上級者にとっては自分の中国語能力をさらに伸ばしていくには、大きな壁を感じている人も少なくないのではないかと思います。HSK6級までは取得してある程度仕事にも交流にも活かせているが、もっともっと上を目指したい人は、中検の準1級や1級のための勉強をしてみてもよいかと思います。勉強する中で、自分の語彙力(単語、成句、構文など)をたくさん増やしていくことができると思います。

8、HSKの今後について

合わせてチェックしたいおすすめ記事

ネトチャイで気軽にオンラインで中国語レッスン!

1日25分からカンタンにレッスン♪ 講師はみんな日本語が話せるネイティブの中国人講師です

- 通学時間がないから忙しい方でも続けやすい!

- 中国人の講師から本場の中国語を学べる!

- 1レッスン251円から受講できる!

- 会話主体なので中国語力アップを実感できる!

- 1レッスン25分なのでスキマ時間を活用できる!

- 朝9時から夜中24時まで受講できる!

- 将来的にHSK・中検を受けてスキルアップ!